Ah, tu travailles dans un h.p

Catégorie :

Thèmes :

« Ah ! tu travailles dans un hôpital psychiatrique ! »

Depuis un an, je suis stagiaire dans un hôpital psychiatrique. Ça m’est arrivé comme ça, une envie d’y travailler.

J’étais passée un jour, il y a quelques années, par la moulinette psychiatrique et sans doute, grâce à la fois à des gens pas trop bornés et à ma propre envie et volonté d’être, je ne m’en étais pas trop mal sortie.

Mais avec une vague et curieuse envie d’être après de l’autre côté, celui qu’on dit soignant. Cette envie s’alimentait de mon désir de connaître et d’aimer les autres et d’un je ne sais quoi pas défini ni définissable qu’est la fascination qu’exerce sur beaucoup la maladie mentale, comme quelque chose qui vous angoisse parce qu’à la fois inconnue et si proche.

Donc j’y suis, et il se passe depuis dans ma vie des choses curieuses.

Je rencontre des amis :

– Qu’est-ce que tu fais de beau maintenant ?

– Je travaille dans un H. P.

– Oh ! (petit frisson d’horreur ou d’autre chose). Avec les fous !… Ils sont comment, ils ont des crises, ils bavent, etc. ?

Je me fais draguer :

– Qu’est-ce que vous faites de beau dans la vie, ma jolie ?

Même réponse : l’H. P., le petit frisson d’horreur, les questions, la suite classique de toutes les idées toutes faites sur les « fous ».

Au début, je répondais que ça n’était que rarement dangereux, j’expliquais que le « fou », ça n’est pas l’entonnoir sur la tête, pas Napoléon (enfin rarement) ; avec indignation, j’essayais de convaincre.

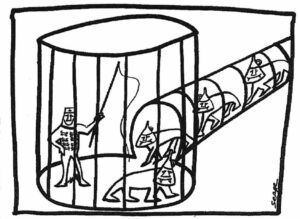

Puis, je suis passée à l’ironie, excédée par la monotonie des questions et des idées reçues : « Mais oui, ils sont dangereux, ils sont dans des cages, on leur donne à manger au bout d’une pique, c’est le zoo, quoi ! »

Piqués par l’ironie, certains réagissaient et acceptaient ensuite une autre vision de la maladie mentale, et je répondais aux question qui venaient à la suite.

Au bout de quelques-unes, on se rendait vite compte qu’à la source les gens sont tous pareils, mais que la vie, la famille, les échecs, le boulot, les traumatismes… Venaient les questions sur la sortie : « Ils sortent, oui, mais ils reviennent vite, trop vite. »

C’est en expliquant pourquoi ils revenaient si vite que j’ai compris l’inutilité de revendications telles que : « Il faut plus d’infirmiers, plus de lits, plus de secteurs. » On peut toujours « soigner » du mieux que le système vous le permet, si, à la sortie, notre « malade » retrouve la même vie, les mêmes frustrations, les mêmes pressions sociales, et j’en passe, il reviendra encore et encore. Et il finira même par ne plus en sortir. Ça s’est imposé à moi, cette idée que, si on ne changeait pas la vie, la société, le travail, il faudrait bientôt mettre à l’hôpital de plus en plus de gens.

J’ai aussi rencontré de braves gens qui pensaient : « Tout ça, c’est des faibles, ça coûte à la société, ils sont inutiles… ».

Et je voyais poindre dans leurs yeux, à ces braves gens, des lueurs de meurtre au nom de l’économie, de la rentabilité…

Il y en a même qui, au bout d’un moment, voulaient tuer pêle-mêle les fous, les jeunes délinquants voleurs de voitures ou de mobylettes, les vieux qui déraillent, les asociaux, etc.

Donc les déchets, les marginaux, ceux qui ne produisent pas ou plus, ceux qui coûtent… Si, dans leurs têtes de braves gens, ils associent tout ce monde, est-ce un hasard ? Est-ce un hasard si tous ceux-là en sont là pour la même raison, « la vie » qui use, brime, détruit, ronge, étouffe, rejette ceux qu’elle a bien pressurés, la belle vie en vérité !

D’ailleurs, si ces braves gens les rejettent et ont peur de la maladie mentale (au point de ne pas vouloir, absolument, entrer dans un hôpital psychiatrique, même pour visiter, comme si ça s’attrapait…), c’est qu’ils voient là une image familière presque identique à eux, mais déformée, étirée, et que ce reflet déformé leur fait peur.

L’hôpital psychiatrique, c’est la reproduction caricaturale de la société, on y retrouve le résultat de toutes les tares de notre société capitaliste et bourgeoise, et plus j’y pense, à tous ces « déchets », plus j’ai l’impression de faire un boulot d’éboueur, de vidangeur, quand je ne colmate pas des brèches pour que ce qui reste d’utilisable ne s’échappe pas.

Je croyais être sortie d’affaire personnellement et plus j’y suis, plus j’y travaille et plus je sens que la frontière entre la santé et la maladie mentale est ténue, fragile ; et plus j’ai le sentiment que tous nous passons notre vie sur un corde raide, seuls le plus souvent, avec une vie de cons qui nous pousse pour nous faire perdre l’équilibre, et que pour beaucoup ça arrive trop souvent. Et j’ai envie de crier !…

Edith Mortara

Tankonalasanté N° 15, mars 1975, p. 11.

https://archivesautonomies.org/spip.php?article877

Quand tu publies un article, il y a le mot clé: Archives, donc il n’y a aucune raison valable pour qu’il soit refusé, je pense.

Le tag « Archives » a été créé quand on a changé de moteur pour le site et qu’il a fallu adapter les catégories, pas spécialement pour avoir un tag contenant des archives d’articles anciens. On a effectivement de fait pas vocation à héberger des textes vieux de 100 ans (voire plus des fois) et déjà dispos un peu partout sur le web, ça n’est pas vraiment le projet de ce site. Et comme à des moments beaucoup sont publiés, si on le fait cela invisibiliserait d’autres articles plus récents.